相关课程

在学校应该会有三门和核电子学相关的课程《核电子学》、《粒子探测技术》、《高等核电子学》

《核电子学》

这门课是最有用的一门课,从理想的冲激响应讲起,然后介绍三种前放,以及相应的噪声,然后得到滤波器和成形电路的结构;之后又开始对信号处理比如反堆积、信号甄别、计时、计数等技术进行讲解。除了课程指定的那本教材外,刘老师从别的地方给我们印刷了一本清华大学教研组的《核电子学讲义》,这本书本来是纸质版的,有一次我给扫描成了电子版,放在毕业光盘里了。这本书就多看吧,基本上实验用到的电路都可以从中汲取灵感。

《粒子探测技术》}

这门课必须去上,很多基础的实验知识都在这里面,包括探测器的原理、探测器使用和实验装置的设计等,实验室目前有三个主要的探测器技术路线(气体、SiPM和SiPIN)都可以在这门课找到相关的内容。

《高等核电子学》

个人认为这门课的用处有两点:触发系统的介绍和刷学分。梁昊老师因为参与了ALTAS的muon trigger系统的设计,对核电子学的触发系统非常的熟悉,我也是在后来的项目中才慢慢的体会到触发系统的重要性,上课听了一些讲解,主要还是参考这份报告的内容。

简要的说就是核电子学采集到的事例太多太多了,而且大部份的事例都是噪声,因此需要一个“工具”来将这些噪声去除掉,这个“工具”就是触发系统。从采集的方式上分,粒子物理实验的采集方式有两种:触发来了才开始采集和连续采集,触发来了才停止采集。我们实验室使用的为ILC设计的ROC系列芯片都是触发来了才采集的模式,这也就要求我们要提前知道粒子什么时候来,然后提前打开电子学开始采数,时间窗过了之后就可以停止采数,这对于低事例率和时间确定的实验来说是很有利的,因为可以很准确的开窗,同时能够尽可能少的采集到噪声,优点也是它的缺点,事例率高或随机时间采集的时候就派不上用场了,比如在宇宙线测试实验中,宇宙线来的时间是随机的,也就是说不可能提前太多时间给出触发(这里说不可能提前太多时间给出触发是因为利用塑闪这样的快前沿探测器还可以可以提前一点给出触发信号),这种情况我们实验室在用ROC系列芯片的时候深有体会;另外一种就是以AGET为代表的芯片,可以一直连续采样,直到触发来了再把数据读出来,这样有个好处就是触发前的数据都被存下来了,等待触发来了再将数据读回,也就适用于高事例的场合,当然高事例的场合必然就涉及到严格的触发算法,尽可能的筛选出有用的事例,减少数据量,ALTAS实验就属于先采集数据等到触发来判断数据是否有效的类型。

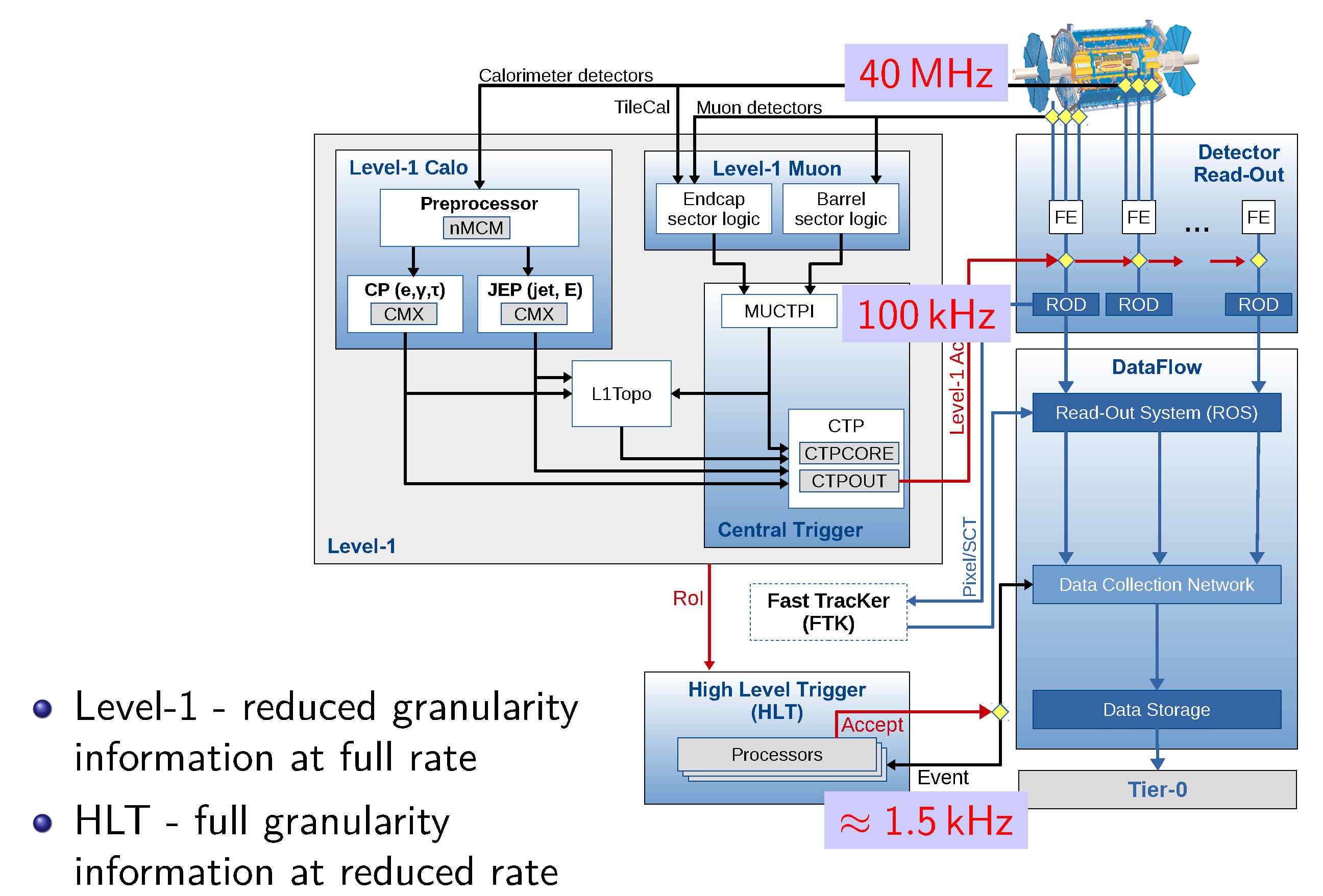

ALTAS的触发系统分成两级,Level-1 trigger和High level trigger,如图所示。

其中的Level-1 Trigger由量能器和muon谱仪构成,主要是由硬件实现的,目标是将系统的触发率从$40MHz$减少到$100kHz$(根据文档,前端电子学的读出能力也就是$100kHz$了),同时还要提供ROI(感兴趣区域)读出方式。L1触发由量能器触发和muon谱仪触发构成,量能器触发主要是将不同量能器中的能量进行模拟加和,然后找到所谓的``trigger tower'',然后再更具不同子系统中的击中情况判断是不是电磁、tau或者是强子簇射,最后提供触发信息(客观的说我不是很理解其中具体是怎么计算出来的,但是思想还是先将量能器的信息模拟加和,尽可能少的数据用来做数字化,然后再判断是不是真实信号); muon谱仪触发主要是利用最外层的New Small Wheel重建对撞产生的muon的径迹,然后反推muon径迹,判断其是否从对撞顶点产生,然后提供触发信息。

HLT则是将算法加入了触发系统中,主要是靠CPU和TPU来实现触发的,可以分成很多的触发种类,最终将事例率降低到$1.5kHz$(当然这个已经超出了电子学的专业范畴了,大致了解一下有助于吹牛),HLT的类型大致分为:电子-光子触发、缪子触发、Tau轻子触发、强子簇射、B簇射等等一系列的算法,具体的过程也是超过我的理解能力了,有兴趣的同学可以去读读论文。